Le blogue de Normand Nantel

Bienvenue dans mon univers ! Vous êtes ici chez vous.

Un pan de notre histoire : L’histoire du référendum du 20 mai 1980

23 mai 2024

« Si j’ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois. »

Ces paroles prononcées par René Lévesque le soir de la défaite référendaire du 20 mai 1980 résonnent encore aujourd’hui dans les échos de l’histoire.

RETOUR AU MILIEU DES ANNÉES 1970

Le 15 novembre 1976, un peu plus de deux mois après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques à Montréal, le Parti Québécois (PQ) de René Lévesque est porté au pouvoir. Les péquistes font élire 71 députés, contre 26 pour le parti libéral, tandis que l’Union nationale doit se contenter de 11 sièges.

L’élection des souverainistes est accueillie avec stupéfaction au Canada anglais et avec beaucoup d’appréhension chez les anglophones du Québec. Au cabinet Trudeau à Ottawa, on se prépare à partir au combat contre ces séparatistes qui veulent briser le Canada.

C’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un parti politique a comme objectif premier de séparer une province de la fédération.

Il faut savoir qu’avant cette victoire éclatante, le PQ avait promis en campagne électorale de tenir à la fin de son mandat une consultation populaire, un référendum, sur son projet de souveraineté-association. René Lévesque répète sur toutes les tribunes qu’il consultera la population avant de négocier notre avenir au sein du Canada.

Voilà une stratégie rassurante pour les électeurs qui ne sont pas tous convaincus que l’indépendance soit la meilleure solution. Ils souhaiteraient peut-être simplement voter contre les libéraux qui avaient fait exploser la facture de la construction du barrage de la Baie-James et des Jeux olympiques de 1976 à propos desquels planaient de nombreuses rumeurs de corruption.

LE PARTI QUÉBÉCOIS AU POUVOIR

Au lendemain du 15 novembre 1976, le nouveau premier ministre doit prouver sa compétence à convaincre la population de la justesse de son projet de souveraineté-association.

René Lévesque et ses ministres vont donc régler la délicate question de la protection de la langue française en faisant voter par les députés de l’Assemblée nationale la Charte de la langue française, la fameuse loi 101. Cette loi fait du français la seule langue officielle au Québec.

Elle entraîne des répercussions dans tous les domaines de la vie collective : au travail, dans l’affichage commercial, dans les services gouvernementaux et, bien sûr, en éducation. Elle impose à presque tous les enfants de nouveaux arrivants de fréquenter l’école française. Pas besoin de dire que si elle satisfait une majorité de francophones, elle soulève des protestations chez les anglophones et allophones.

Le parti adopte également une importante législation sur la protection du territoire agricole.

Sur le plan électoral, René Lévesque et son parti entreprennent de réformer le mode de financement des partis politiques, en empêchant entre autres les entreprises privées d’y participer.

Sur le plan social, on instaure le programme d’assurance automobile, qui fait en sorte que les victimes d’accidents sont indemnisées par l’État. Il faut savoir qu’avant cette loi, il pouvait s’écouler des années avant d’en arriver à un règlement après un accident de la route.

Les péquistes font la démonstration qu’ils peuvent gouverner et après trois ans à la tête de l’État, Lévesque s’apprête à leur proposer de passer à l’étape de la souveraineté-association.

LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

La date du référendum est fixée au 20 mai, la campagne référendaire s’étale sur près de six mois avant le jour du vote.

La question soumise aux Québécois n’est pas simple. Elle explique le concept de la souveraineté-association et précise que si les Québécois disent « oui » à un premier référendum, ils donneront un mandat au gouvernement Lévesque d’aller négocier une association économique avec le reste du Canada et que le fruit de cette négociation sera éventuellement soumis à un deuxième référendum.

Durant ces six mois de campagne, les partisans des camps du NON et du OUI vont s’affronter. Le camp fédéraliste est dirigé par le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, et le chef de l’opposition au Québec, Claude Ryan. Le camp du OUI (souverainiste ou séparatiste) est sous le leadership du premier ministre du Québec, René Lévesque.

D’entrée de jeu. L’Institut québécois de l’opinion publique a publié un sondage dans lequel le OUI obtenait 47 % des intentions de vote.

Pour tenter de récolter une majorité des voix, les partisans de la souveraineté-association expliquent que dans leur projet, le Québec deviendrait indépendant à 100 % sur le plan politique, mais demeurerait partenaire du reste du pays sur le plan économique, par exemple, en proposant de conserver une monnaie commune.

De leur côté, les partisans du NON font valoir que l’indépendance provoquerait une instabilité économique sans précédent, qui entraînerait assurément du chômage et l’exode de sièges sociaux des grandes compagnies à l’extérieur du nouveau pays du Québec.

Jamais le Québec n’a été si polarisé ! Quelques jours avant la tenue du scrutin, le premier ministre Trudeau, pendant une assemblée partisane dira : « Je sais que je peux prendre l’engagement le plus solennel qu’à la suite d’un NON, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la constitution et nous n’arrêterons pas avant que ce soit fait… Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. »

Un engagement qui a fort probablement résonné chez de nombreux souverainistes hésitants qui doutaient de leur choix.

LE 20 MAI 1980

Ce jour-là, 85,61 % des Québécois inscrits sur les listes électorales vont aux urnes pour répondre à cette question : Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d’en arriver, avec le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l’égalité des peuples; cette entente permettrait au Québec d’acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d’établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et, en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l’utilisation de la même monnaie; aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l’accord de la population lors d’un autre référendum; en conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l’entente proposée entre le Québec et le Canada.

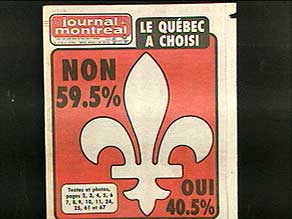

Résultat : 1 485 851 Québécois votent OUI et 2 187 991 préfèrent l’option du NON, C’est donc par plus de 700 000 votes que l’option fédéraliste l’emporte.

Au moment où il semble clair que l’option du OUI perdra, René Lévesque apparaît sur la scène du centre Paul-Sauvé à Montréal et dit : « Si j’ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois. »

Dans son discours, il mentionne entre autres que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement Trudeau et qu’il devra proposer au Québec une plus belle place dans la fédération canadienne.

Il dit que même si le camp du NON a fait une campagne scandaleuse et immorale, nous nous devons d’accepter la décision du peuple et de rester vigilants pour nous assurer qu’Ottawa respecte ses engagements.

Lévesque invite alors les Québécois à garder espoir et à ne jamais perdre de vue l’objectif ultime et légitime de la démarche. Il ajoute que même si en ce 20 mai, nous nous sentons bien divisés. Un jour, il y aura un autre rendez-vous avec l’Histoire pour les Québécois.

Avant de conclure, il invite les partisans présents à chanter la plus belle chanson québécoise, Gens du pays.

Source : Martin Landry, historien, Journal de Montréal, cahier Weekend, 18 mai 2024, p76